在广东,有一位60岁的母亲和她的女儿芝琳(化名),她们心中一直藏着一个愿望——找到远在新加坡的亲人。

这个愿望,源自芝琳外公的遗愿:寻回他那位早已去世的叔叔的孩子们。这位叔叔在年仅10岁时就从广东漂洋过海来到新加坡,之后在那里扎根,生下了三儿三女。

然而,岁月无情,双方在几十年前失去了联系。

芝琳的母亲小时候常听长辈提起这位远房叔叔的恩情。

在上世纪70年代,那个物资匮乏的年代,这位叔叔经常从新加坡寄来各种生活必需品:衣服、缝纫针线、食用油,甚至还有一辆自行车!

这些物资对当时的广东家庭来说,简直是雪中送炭。更令人感动的是,当芝琳的外婆生病时,叔叔还特意寄钱过来帮她治病。

芝琳说:“我们家对他的感恩,就像山一样重。”

1979年,这位叔叔带着家人回广东探亲,那是芝琳母亲最后一次见到他。

不久后,叔叔去世,他的长子继续与广东的家人保持联系,偶尔寄信和钱。然而,到了80年代,通信渐渐中断,两家人就像断了线的风筝,再无音讯。

20年的执念,终于启程

芝琳小时候,母亲常常念叨着要完成外公的遗愿,找到新加坡的亲人。

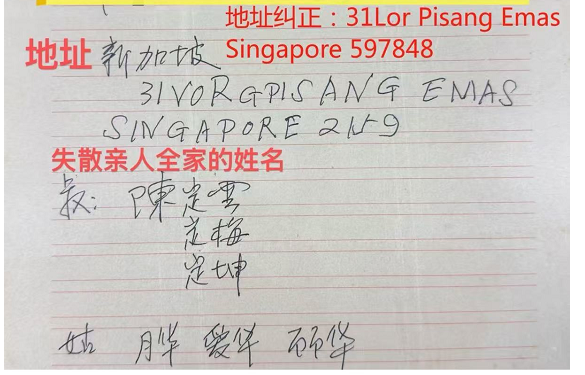

芝琳长大后,这个愿望在她心里也扎下了根。2025年6月,芝琳终于陪着母亲踏上了前往新加坡的旅程,带着一张老旧的家庭合照、亲人的名字,以及一个他们以为是叔叔旧居的地址——“31 Vorg Pisang Emas”。

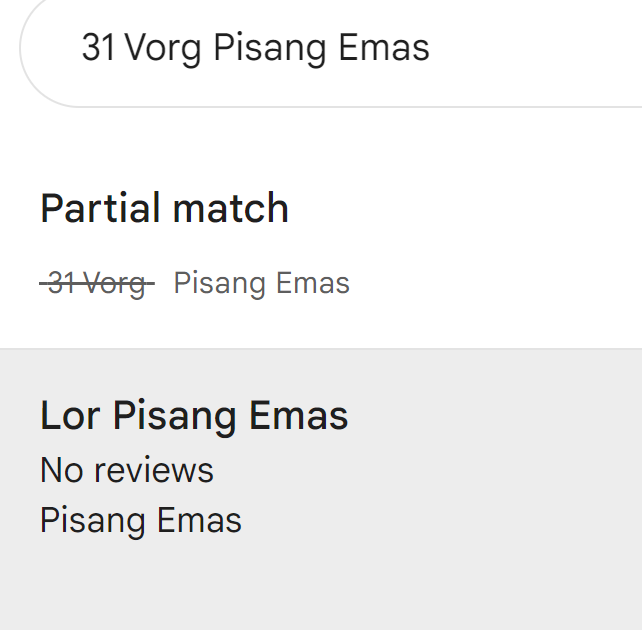

母女俩满怀期待地来到新加坡,却发现这个地址根本不存在!

原来,“Vorg”是个笔误,正确的地址应该是“Lorong Pisang Emas”。由于对新加坡地名不熟悉,她们误打误撞来到了一家工厂。

无奈之下,她们求助于南洋客属总会,但总会也无法提供更多线索。

旅途中,芝琳拍下了一段视频,记录下母亲对亲人的思念。母亲感慨地说:“他们当年帮了我们那么多,我当然记得他们。”

她还用了一句中国老话:“饮水思源”,表达对亲人恩情的感激。

小红书网友提供重要电话线索

初次寻亲无果,母女俩回到了中国,但她们没有放弃。

7月21日,芝琳在小红书上发布了寻亲信息,附上了老照片和亲人的名字,希望借助网络的力量找到线索。这一举动像是在大海里投下了一颗石子,激起了意想不到的涟漪。

小红书的网友们化身“网络侦探”,纷纷提供线索。

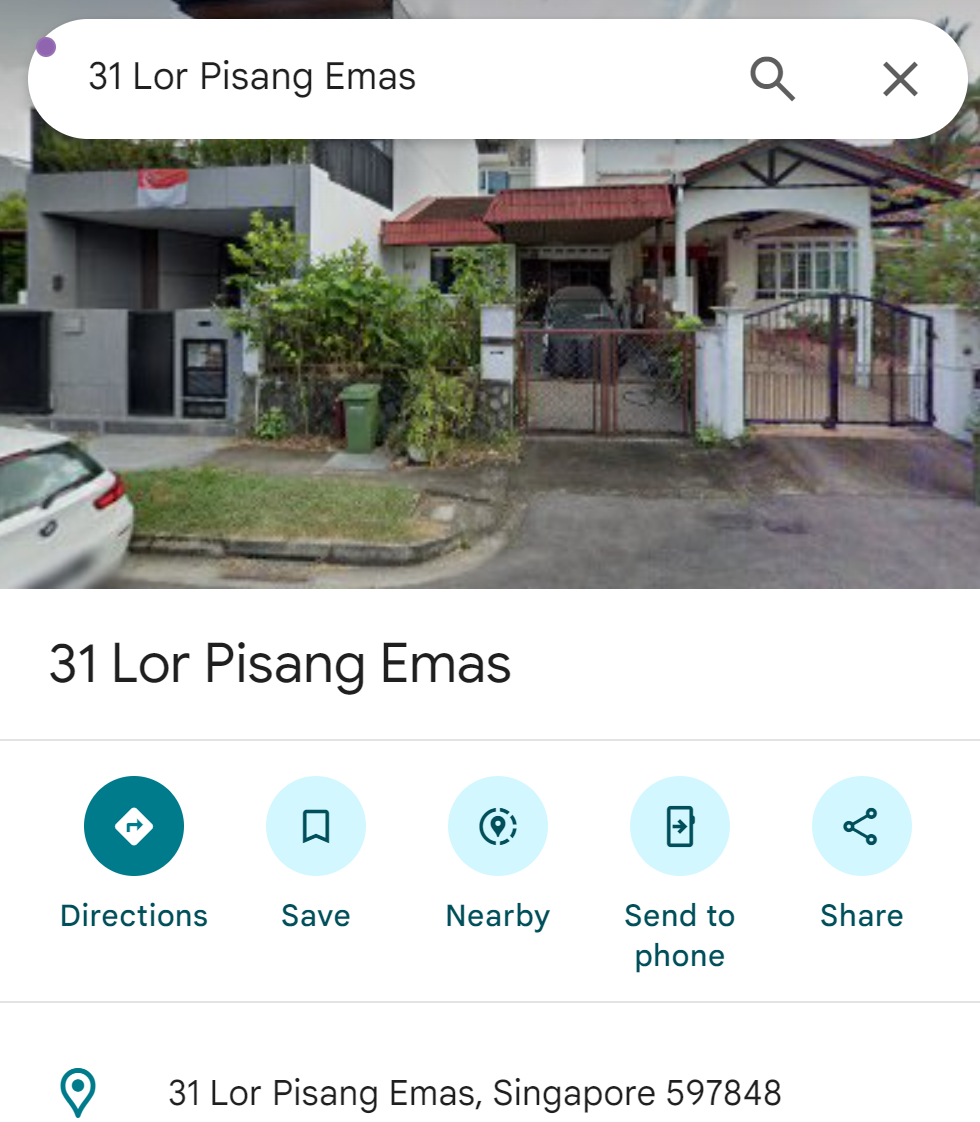

有网友指出,“Vorg”可能是“Lorong”的笔误,真正的地址应该是“Lorong Pisang Emas”,位于新加坡的武吉知马(Bukit Timah)。

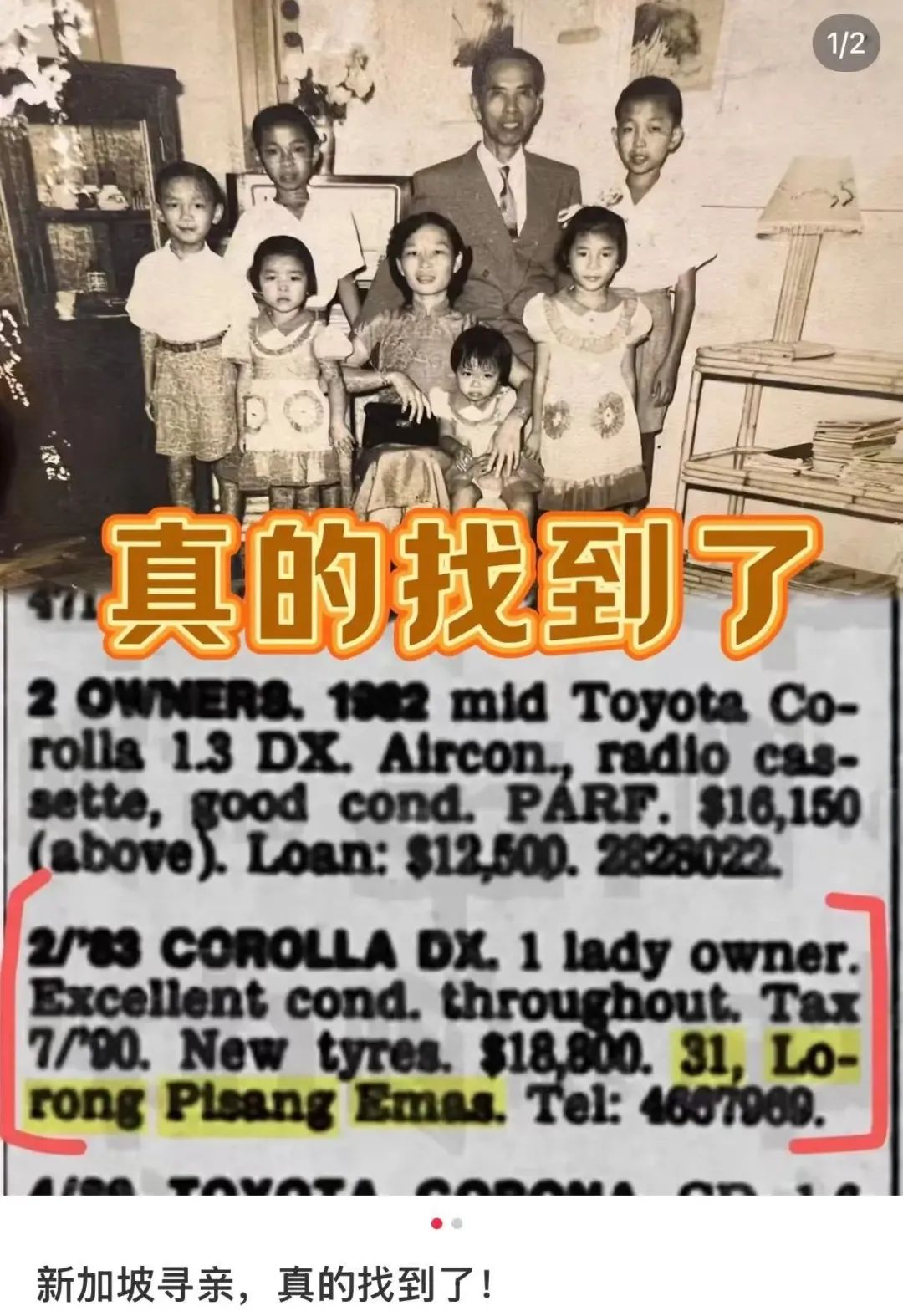

还有人查到,这个地址如今是一处私人住宅,从1990年代起已经转手三次。更令人振奋的是,一位热心网友找到了一份1990年的《海峡时报》剪报,上面提到了“31 Lorong Pisang Emas”,还附有一个电话号码。

芝琳抱着试一试的心态拨通了这个号码,没想到电话那头接听的,竟然就是叔叔的大女儿!

7月22日,芝琳通过电话与这位亲人确认了身份信息,激动得泪流满面。这通电话,仿佛跨越了半个世纪的时光隧道,把两家人重新连在了一起。

泪水与希望:亲情重逢的感动

几天后,芝琳的母亲与这位远房表姐通了电话。视频里,母亲哽咽着说:“我终于完成了父亲的遗愿,我真的好开心!”

她回忆起小时候收到的那些来自新加坡的包裹,感慨万千。而电话那头的表姐,也被这份跨越时空的亲情深深打动。

芝琳告诉我们,她和母亲已经开始计划再次前往新加坡,与这些失散多年的亲人见面。

她在小红书上写道:“我们一直相信,总有一天能找到他们!谢谢你们当年的帮助,希望我们两家人能在这辈子再次相聚!”

饮水思源,亲情永存

这个故事不仅是一个家庭的重逢,更是亲情与感恩的延续。从70年代的物资援助,到如今的网络寻亲,这段跨越半个世纪的旅程,展现了人与人之间最真挚的情感。

芝琳和母亲的坚持,让我们看到,即使时间和距离试图将亲人分开,爱的纽带永远不会断裂。

小红书还有许多正在寻找新加坡亲人的中国网友们,寻找还在继续。。。