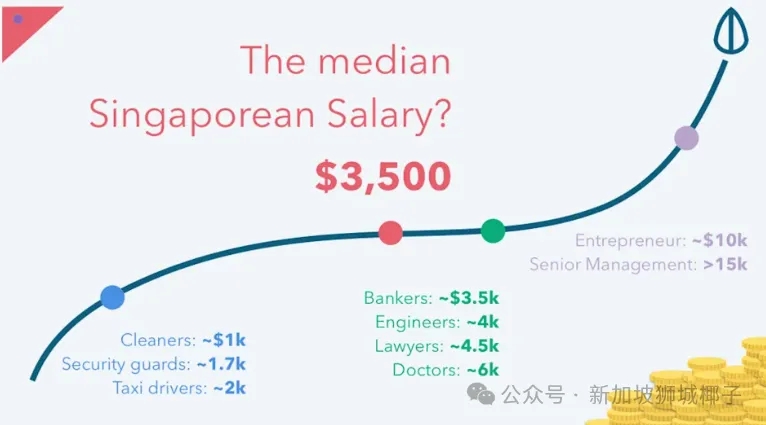

在新加坡,我们从小到大都有成绩压力悬在头顶——从小学PSLE,再到O水准、A水准考试或是拿到理工学院文凭,一直到大学毕业才结束。

我们一直被灌输一个概念:GPA越高,你的未来就越光明。但一旦你踏入职场,成绩单上的那个数字突然就没那么重要了。

当然,优秀的GPA或许能让你的简历被面试官或者HR注意到,这更像一个重要的筛选项,但它并不能保证你得到工作,也不能保证你在入职后取得成功。

无论你毕业于私立大学还是公立大学、是理工学院还是工艺教育学院,情况都是如此。新加坡雇主往往更看重的是你的即时思考能力、在事情出岔子时能否随机应变,以及你是否是他们真正愿意纳入团队的人。

2)找到一份心仪的工作需要时间

你已经润色了简历,投了几十份工作,甚至参加了几场面试,却依然没有回音。别慌,不是你一个人的问题。即便你"每一步都做对了",找到第一份全职工作也可能需要好几个月。

越是大的公司,其招聘流程通常进展缓慢,因为公司需要时间筛选候选人、进行多轮面试、敲定预算或审批,这并不代表你做错了什么。

事实上,情况其实比之前稍有好转。根据人力部最新数据,截至今年6月,2023届毕业生中约有9300人(占52%)已就业,高于2022届同期48%的比例。担任固定岗位的毕业生比例也从去年的37%上升至44%。

随着更多应届毕业生在未来数月持续求职,这些数字预计还将继续攀升。所以,如果你还没找到工作,并不代表你已经落后了,你也可能正处在正常轨道上。

3)管理你的预期

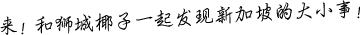

一张漂亮的毕业证书和成绩单并不意味着你将立刻赚取五位数的薪水。起薪有时可能令人失望,社交媒体上天天晒高薪的情况并非常态。

事实上,大多数应届毕业生起薪都不会太高,你的薪水会随着你积累经验或进入正在扩张的行业而逐步增长,这都需要时间。

4)短期工作或合同工同样有价值

不要仅仅因为合同工、自由职业或兼职工作没有被冠以"全职"头衔就轻易拒绝。一份与你理想工作相关的兼职或临时工作,很可能成为通往全职就业的桥梁。不妨将其视为正式入职前的试岗机会。这些岗位能帮助你积累实用技能,拓展人脉网络,有时甚至能为你打开通往长期职位的大门。

参与这类工作的途径之一是通过新加坡劳动力发展局推出的"毕业生行业实习计划"(GRIT)。该计划与早期的"新加坡联合实习生计划"(SGUT)类似,后者曾帮助近九成参与者成功获得全职工作。

5)人脉有时候比申请更重要

通过实习、领英、校友圈或行业活动建立的人脉关系,远比盲目投递简历能开启更多机会之门。

企业内部人士的推荐信,往往比投出50份石沉大海的简历更具分量。因此不必羞于主动联系、开启对话,甚至大胆发送领英私信。请相信,大多数人远比你以为的更乐于分享建议或工作机会。

6)你的第一份工作并不一定能匹配专业

许多应届毕业生最初从事的并非自己所学专业。这并不意味你"失败"了——而是在通往理想职业的道路上积累相关技能的学习过程。如今的职业发展路径很少是直线型的。那种入职一家公司便工作到退休的时代早已结束。

你的第一份工作不会将你永远束缚在某个领域。很多人最初进入某个行业,后来才发现新的优势或热情。更重要的是你在过程中获得的可迁移技能——项目管理、团队协作、数据分析等等都将成为你下一步职场发展的基石。

学业结束并不意味着学习的终止。就业市场正在快速演变,人工智能、绿色科技、数字服务等领域每年都在创造新的机遇。

当你获得应届毕业生的第一份工作后,务必明确职业晋升所需技能。提升途径多种多样:可以参加技能创前程培训课程,深入学习Coursera在线课程,或探索NTUC学习库的资源。现在正是强化你的职业竞争力之时,让自己始终为下一个重要机遇做好充分准备。