最近,新加坡国立大学(NUS)宣布:所有全职员工,从十月起必须每周五天回办公室工作。

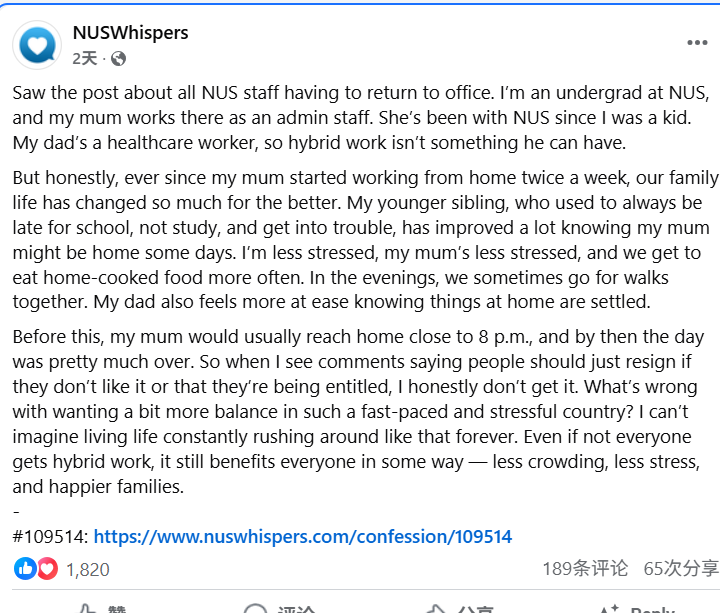

就在宣布后一周,一位NUS员工的女儿——同时也是该校本科生——在“NUSWhispers”匿名发帖,写下了一个普通家庭因为“WFH(居家办公)”而发生的巨大改变。

“妈妈能在家上班那两年,我们家真的不一样了”

她写道,妈妈在NUS工作了十几年。

以前每天七点出门,晚上八点回家,回来的时候家人都已经吃完饭、洗完澡,“那时候,家里几乎没有交流。”

直到疫情后,妈妈被允许每周有两三天居家办公。那时候,一切都变了。

“妹妹不再天天迟到,成绩也好了;

妈妈变得温柔、笑容多了;

晚餐常常是热腾腾的家常菜;

偶尔还能全家一起去楼下散步。”

“我们家的氛围,第一次变得温暖而平静。”

她说,爸爸(在医院工作)也明显放松了许多——因为终于不用担心家里没人照顾。

所以当她看到网友在嘲讽“WFH员工太娇气”“不喜欢就辞职”时,她忍不住写下那句让人共鸣的话:

“在这么快节奏、这么压抑的国家,想要一点点平衡,真的有错吗?”

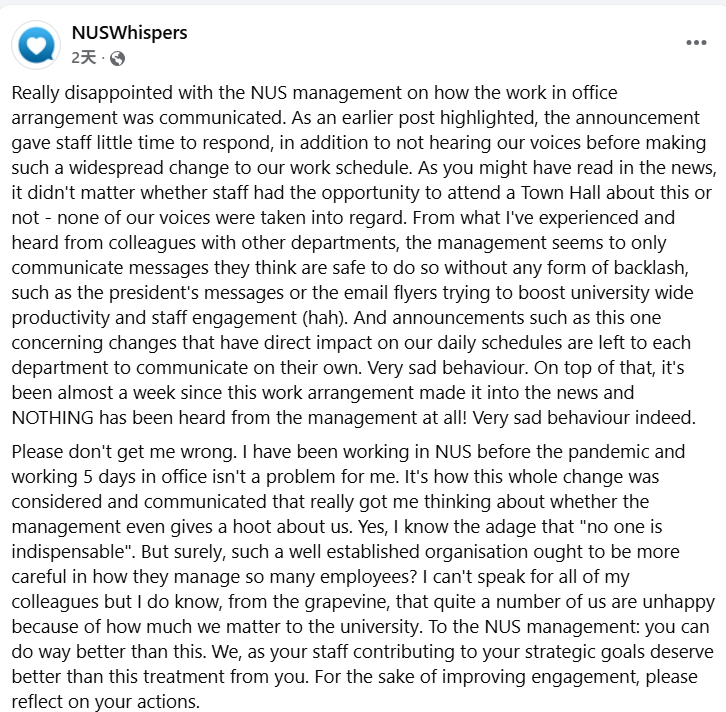

随后,又有一人留言,讨论这个返工决定。大致内容是:

-

突然宣布政策,给员工的反应时间极短,没有事先征求意见。

-

所谓的“沟通会议”(Town Hall)只是形式,员工的意见根本未被采纳。

-

员工认为问题不在于返岗本身,而在于缺乏尊重、缺乏透明、缺乏信任。

评论区:一半是心酸,一半是火药味

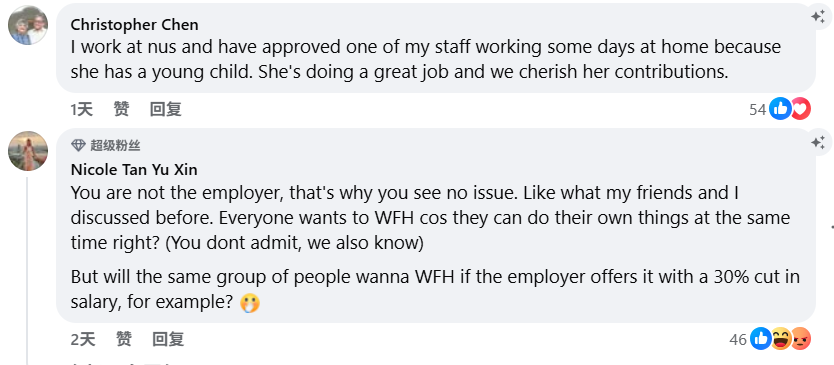

这条帖子一天内收获了1200多个点赞,但评论区却成了大型对线现场。

有人冷嘲热讽:“你不是老板当然觉得没问题。要是降薪30%,你还想在家吗?”

也有人直接放狠话:“不喜欢公司政策就辞职,没人逼你干。”

甚至有网友留言:“想顾家就当全职妈妈,公司没欠你。”

但也有不少人为她打抱不平:

“这些评论太刻薄了。疫情让我们看到了另一种工作方式。

如果WFH能让家庭更幸福、效率也没下降,为什么要回到过去?”

有网友写得更直接:

“地铁少点人、家人多点时间、员工更开心——这不是三赢吗?”

新加坡的居家办公现状到底怎样?

疫情三年,居家办公一度成为许多打工人梦寐以求的“新常态”。但当口罩摘下、办公室重启,一切似乎又慢慢退回原点。

根据新加坡人力部(MOM)的数据,到2023年约有70%的公司不再提供固定的远程工作安排。

也就是说,大多数人——已经重新“上地铁”了。

不过,仍有约三成公司保留部分“混合制”(Hybrid Work),例如允许每周1~2天居家。

尤其是科技公司、咨询行业、中小型企业,灵活性更高。

一份由新加坡金管局(MAS)发布的报告也指出:

WFH与混合工作模式在疫情后并未消失,反而成为企业在留才、降成本、提高满意度的重要手段。

例如,一些中小企业在维持混合制后,员工流失率下降、办公租金支出也减少。

不同企业走出了不同路线:

|

|

|

|

|---|---|---|

| 全面返岗 |

|

|

| 混合办公 |

|

|

| 个别岗位灵活 |

|

|

有人说,疫情教会了我们如何“信任员工”;

也有人说,WFH只是过渡手段,“真正的公司文化”还是要靠面对面。

为什么居家办公争议这么大?

其实,本质不是“在家”还是“在办公室”,而是信任与效率的博弈。

-

对老板来说,WFH = 看不见的员工。

“你到底在工作,还是在叠衣服?”是他们的心结。 -

对员工来说,返岗 = 额外成本。

一天通勤两小时、地铁拥挤、餐费贵、家庭被忽略—这些都是真实的代价。

尤其是女性、照顾孩子或长者的员工,WFH让她们重新“喘了口气”。

所以当政策一刀切回到全勤制,不只是“上班方式变了”,而是生活秩序被打乱。

从WFH的讨论中,我们看到的是一个更大的问题:

在新加坡这样高压、高效的社会,我们到底如何平衡生存与生活?

你支持全面返岗,还是觉得WFH应该保留?