在这个百万组屋逐渐常态化的时代,看到屋龄近50年的老组屋仍能创下如此高价仍令人惊讶。

仅今年,Marine Drive一带已有8间五房式组屋以超过百万新元成交。这些组屋的地契始于1977年,意味着成交时剩余屋契至少还有49年。别以为这些单位特别大——它们均被归类为"标准型"组屋,面积为120平方米,这正是HDB在70年代末建造的五房式组屋的典型规格。

由此引出一个问题:与购买50年屋龄的老组屋相比,选购新满五年期(MOP)的组屋究竟需多支付多少钱?人们为何愿意为屋龄50年的老组屋支付百万新元?这种现象是否正常?

为确保相对公平的对比,本次研究仅针对地契始于2020年(代表新满五年期组屋)和1975年(代表50年屋龄组屋)的三房、四房及五房式HDB组屋。

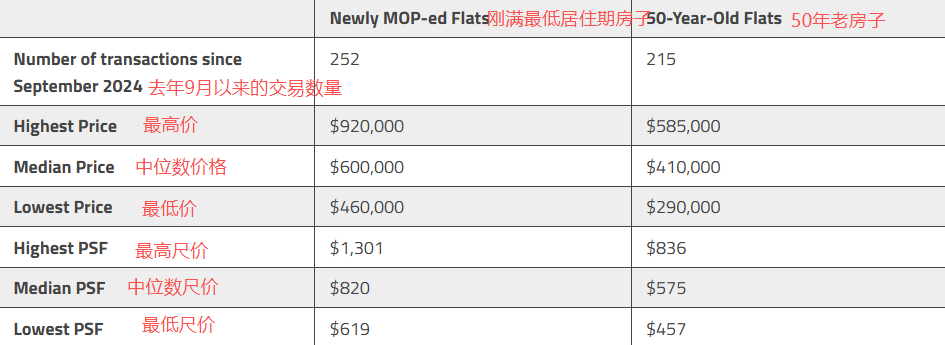

1)三房式组屋

新满五年期(MOP)的三房式组屋平均面积为68平方米,而50年屋龄的老式三房组屋平均面积约为66平方米。过去几十年间,三房式组屋的面积虽有所波动,但1975年的规格与现今大体相当。

既然面积并非决定性因素,那么50年屋龄老组屋的售价低于大多数新满五年期组屋也就不足为奇了。以每平方英尺价格(psf)为例:尽管曾有50年屋龄的三房式老组屋创下836新元/平方英尺的峰值,但这属于异常值。其次的最高记录为793新元/平方英尺,仍远低于新满五年期组屋的中位数单价。

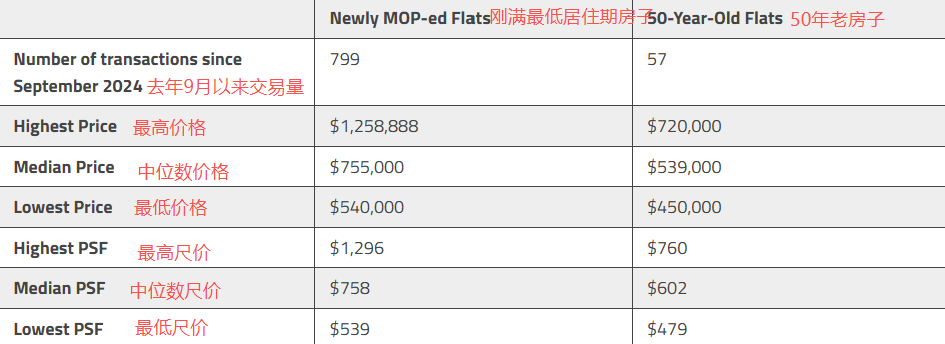

新满五年期(MOP)的四房式组屋平均面积为92平方米。相比之下,过去一年售出的50年屋龄老式四房组屋平均面积约为85平方米。

这或许是1975年建造的四房式组屋的显著特点——这类户型在1980年代才开始扩大面积,到2000年代后又逐渐缩小至现今规格。

表面上看,即便最昂贵的50年屋龄四房式老组屋,其总价仍低于新满五年期四房组屋的中位数价格。为更老旧、更狭小的组屋支付更高费用似乎不符合逻辑。但有趣的是,新满五年期组屋的中位数单价(psf)竟与50年屋龄四房老组屋的最高单价不相上下。

过去一年成交总价前十的50年屋龄四房老组屋均位于马林百列地区。这似乎意味着,诸如地理位置等因素仍能确保老组屋维持与新组屋相当的溢价能力。

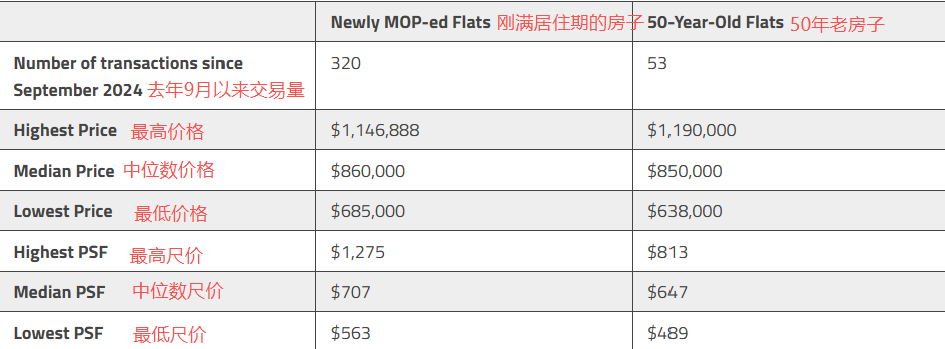

新满五年期(MOP)五房式组屋的平均面积约为113平方米,反而比过去一年售出的50年屋龄老式五房组屋的平均面积(约120平方米)更小。

在50年屋龄的五房老组屋中,有5笔交易突破百万新元大关。其中前两笔成交涉及面积超过140平方米的连通式单位,因此溢价并不意外。而那些单价突破811新元/平方英尺的交易,均位于Marine Terrace的高楼层单位——推测因其拥有相对无遮挡的海景视野,故能支撑此溢价。

由此可推断,正是地理位置与更大户型面积的组合优势,吸引买家选择屋龄更高的五房式老组屋,使其价值能与新五房组屋相媲美。

总结下来,最昂贵的50年屋龄老组屋集中在Marine Parade和Queenstown地区,具体分布于Marine Crescent、Marine Terrace、Holland Drive及Holland Avenue沿线。这对熟悉新加坡房产市场的人而言并不意外。

尽管这些组屋已有50年历史,但其周边交通便利性较以往显著提升:Marine Terrace地铁站于2024年启用,Holland Village地铁站则早在2011年已通车。Holland Drive沿线的老组屋更与2023年底开业的大型综合体One Holland Village隔街相望。

所有这些因素共同促使高端市场的50年屋龄老组屋,其成交价格已达到新满五年期组屋的中位数水平。然而,绝大多数的市面上在售的老组屋单位,都达不到刚满最低居住期房子的价格。